ルネサンスから印象派までの西洋絵画の大まかな変遷を紹介しています。

ルネサンス

キリスト教によりものの見方が制限されていた世界から、商業活動の活発化などで少しずつ世の中が豊かになるにつれ、人々は宗教的価値観だけでなく、より自然や社会の本来の姿を見つめようとしました。

当時は異端とされていた古代ギリシャやローマの文化を見直し、遠近法や明暗法といった新しい技法が発達しました。

「 ヴィーナスの誕生」

(1483年頃)

サンドロ・ボッティチェッリ

「ヴィーナスの誕生」

ウフィツィ美術館蔵(イタリア フィレンツェ)

三巨匠と言われるレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロらが活躍しました。

マニエリスム

ルネサンスで調和のとれた表現が確立されたのに対して、不自然な誇張や非現実的な表現で美を表現する手法です。

ルネサンスの巨匠たちの技法を手本に、さらに人為的な強調や歪曲を加えて自然を凌駕する美しさを表現しようとしました。

パルミジャニーノ

「首の長い聖母」

ウフィツィ美術館蔵(イタリア フィレンツェ)

バロック

16世紀初頭に宗教改革がおこり、ヨーロッパがカトリック圏とプロテスタント圏に分裂、それにより信者を失ったカトリック教会が、人々が感情移入しやすい絵画を使い布教しようとして生まれたのがバロックです。

現実的で躍動感にあふれ、感情に訴える表現が流行します。

「聖マタイの召命」

(1599-1600年頃)

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ

「聖マタイの召命」

サン・ルイジ・デイ・フランチェージ教会蔵(イタリア ローマ)

「キリスト降下」

(1611-1614年)

ピーテル・パウル・ルーベンス

「キリスト降下」

聖母大聖堂(ベルギー アントワープ)

偶像崇拝が禁じられたプロテスタント圏では、風景画や静物画などでレンブラントやフェルメールが活躍します。

ロココ

18世紀 フランスの宮廷からはじまった優雅で装飾的な様式。ピンクや小花模様を効果的に使用し美しい女性が描かれるなど、優美で花のある様式です。

貴族文化が最も表現された様式と言えます。

「ぶらんこ」

(1767年頃)

ジャン=オノレ・フラゴナール

「ぶらんこ」

ウォレス・コレクション(イギリス ロンドン)

新古典主義

享楽的なロココ美術に対して、理想的な古代世界や道徳をテーマに扱う新古典主義が生まれます。

ナポレオンのお抱え画家だったダヴィットが確立しました。

「ナポレオン一世の戴冠式と皇妃ジョゼフィーヌの戴冠」

(1805-1807年)

ジャック=ルイ・ダヴィッド

「ナポレオン一世の戴冠式と皇妃ジョゼフィーヌの戴冠」

ルーヴル美術館蔵(フランス パリ)

ロマン主義

新古典主義の理想美や合理性に反抗し、個人の感性や自由な想像力で表現するロマン主義が誕生します。

社会的事件、異国への憧れ、雄大な自然美など美術作品で描かれる主題が飛躍的に拡大しました。

「民衆を導く自由の女神」

(1830年)

ウジェーヌ・ドラクロワ

「民衆を導く自由の女神」

ルーヴル美術館蔵(フランス パリ

写実主義

19世紀半ばになると、産業の発達により社会構造も変化、現実社会を題材とする芸術が生まれます。

労働者や農民が絵画の題材に選ばれていきます。

「オルナンの埋葬」

(1849-1850年)

ギュスターヴ・クールベ

「オルナンの埋葬」

オルセー美術館蔵(フランス パリ)

クールベは、故郷の村で行われた月並みの埋葬の模様を大画面に描きました。

印象主義

1860年代に入ると、明るい色彩でパリ市民の生活を描いたマネが登場します。

従来の描き方を逸脱した作品を発表するなど、絵画の世界に新時代をもたらします。

その後、目に映った印象をそのままに画面に表現しようとするモネやルノワールが活躍、印象派が生まれます。

「オリンピア」

(1863年)

エドゥアール・マネ

「オリンピア」

オルセー美術館蔵(フランス パリ)

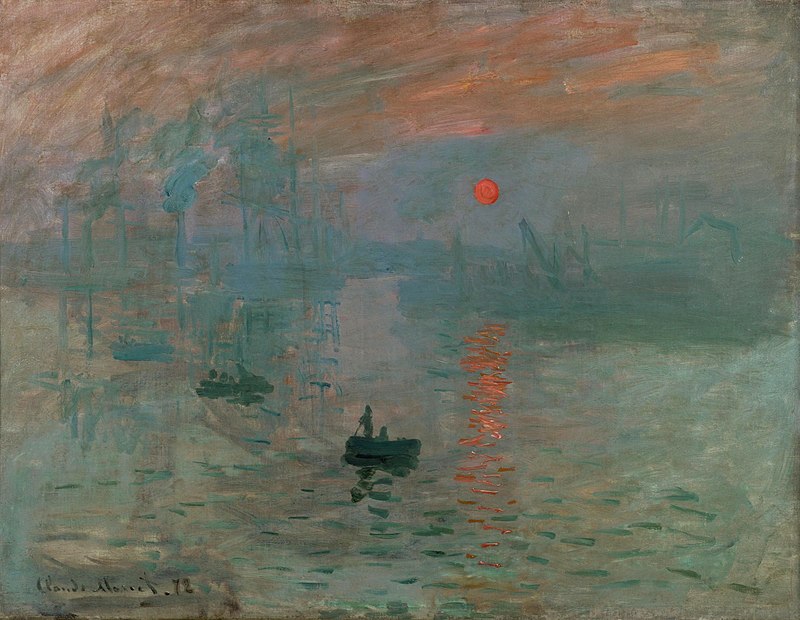

クロード・モネ

「印象・日の出」

マルモッタン・モネ美術館蔵(フランス パリ)

セザンヌやゴーギャンらは印象主義に物足りなさを感じ、独自に画法を発展させポスト印象主義と呼ばれました。

コメント